Loin d’être une opposition entre autorité et collectif, la question est : comment un décideur peut-il intégrer l’intelligence collective pour mieux décider ? Et si le leadership ne reposait plus uniquement sur l’autorité individuelle mais sur la capacité à mobiliser l’intelligence collective ?

Nous nous sommes entretenus avec Olivier Zara, architecte des décisions complexes. Il accompagne des managers et dirigeants pour structurer des décisions à forts enjeux. Dans cet article, il nous invite à repenser la posture du leadership pour conjuguer « autorité, écoute et performance ».

Pourquoi un leader doit-il intégrer le collaboratif et l’intelligence collective dans ses prises de décisions ?

Les raisons sont multiples :

- Le monde n’est plus linéaire. Nous sommes passés des Trente Glorieuses à une ère VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity).

- La mondialisation, les ruptures technologiques, les enjeux géopolitiques et sociaux bouleversent les repères traditionnels.

- Les jeunes générations questionnent les modèles managériaux classiques.

Dans ce contexte, le mythe du décideur héroïque, qui réfléchit seul, s’effrite. Et ce n’est pas seulement une question de posture. C’est aussi une réponse aux biais cognitifs parce que notre cerveau déforme la réalité, simplifie les choses. Par exemple, dans une réunion où 20% des participants monopolisent 80% du temps de parole, on risque de déclencher de multiples biais cognitifs. Nous en avons 188 !

Les compétences clés d’un architecte des décisions complexes

Olivier Zara identifie 17 compétences essentielles, réparties en deux catégories :

Quelques exemples côté « savoir-être »

- L’humilité : accepter de ne pas savoir avec certitude, différencier les décisions opérationnelles des enjeux collectifs.

- L’écoute : favoriser une répartition équitable de la parole, encourager l’écoute active et surtout l’écoute profonde.

- La bienveillance : garantir un climat de sécurité psychologique, suspendre le jugement dans les séquences décisionnelles.

Quelques exemples côté « savoir-faire »

- Utilisation des techniques de facilitation : organiser la distribution de la parole, choisir les bons outils d’intelligence collective

- « Le chef parle toujours en dernier » : pour limiter l’impact du biais d’autorité.

Autorité, légitimité et co-construction : comment les articuler ?

Beaucoup de décideurs craignent de perdre leur légitimité s’ils ouvrent les décisions à l’intelligence collective. Deux blocages principaux reviennent souvent :

1- La crainte de l’entreprise démocratique et de la perte de pouvoir décisionnel

Co-construire ne signifie pas renoncer à sa responsabilité décisionnelle

Il y a cette crainte que co-construire signifie nécessairement suivre un consensus, même s’il va à l’encontre de la vision ou des contraintes managériales.

Mais en réalité, la subsidiarité rappelle que le pouvoir peut être délégué du haut vers le bas, tout en conservant la responsabilité à chaque niveau. Un manager reste responsable des décisions, notamment parce qu’il est l’interface entre les orientations stratégiques (temps, budget, priorités, etc.) et son équipe.

En somme, la réflexion peut être collective, mais la décision reste individuelle, car c’est le manager qui en porte juridiquement et hiérarchiquement la responsabilité.

2- La confusion entre le rôle d’expert et le rôle de manager

Souvent, on devient manager parce qu’on a été un bon expert. Or, l’expertise implique un mode de fonctionnement individuel où la réflexion se fait seul pour proposer des solutions. Cette logique entre en contradiction avec celle du management, qui demande écoute, humilité et capacité à faire émerger l’intelligence collective.

Par exemple, lors de réunions, au lieu d’adopter une posture d’ouverture, beaucoup de managers restent dans une posture d’expert : ils cherchent à démontrer qu’ils ont les meilleures idées, par peur de perdre leur légitimité technique – et donc indirectement, leur légitimité managériale. Cela crée alors une tension : vouloir co-construire tout en conservant une posture de sachant.

En somme, la co-construction n’est pas une abdication du pouvoir, mais une manière d’enrichir la réflexion avant d’assumer pleinement une décision. Et le management ne peut plus se résumer à l’expertise. Un manager en posture de manager doit être un facilitateur pour faire émerger le plus d’idées possibles (incluant les siennes) et ensuite contribuer à leur hybridation.

Réfléchir ensemble ou décider ensemble ?

Il existe une confusion fréquente entre concevoir une décision et prendre une décision.

Prendre une décision, ce n’est pas uniquement trancher. C’est un processus complet.

Les étapes du processus décisionnel

- Choisir sur quoi on va décider

- Définir qui participera à la co-construction

- Sélectionner une méthode adaptée et les outils à utiliser pour co-construire

- Animer la réunion de co-construction, de conception de la décision

- Rédiger un projet de décision

- Recueillir du feedback sur ce projet

- Décider en fonction de la subsidiarité : qui est responsable ?

Dans cette phase de conception de la décision, le rôle de manager change. Il ne s’agit pas d’imposer sa vision, mais d’écouter. Il devient alors le chef d’orchestre de l’intelligence collective, garant du cadre et de la qualité des échanges, afin de faire émerger une proposition riche, nourrie des points de vue des différentes parties prenantes.

Une fois cette proposition de décision construite, le manager retourne alors à son rôle de décideur. Il formalise un projet de décision, recueille les feedbacks, fais les ajustement nécessaires, puis assume seul la responsabilité de la décision finale. Et ce, conformément au principe de subsidiarité. Ainsi, concevoir la décision n’est qu’un maillon du processus global de décision.

Malheureusement, dans beaucoup d’organisations, ces étapes sont négligées ou fusionnées. On saute directement du problème à la recherche de solutions parfois en mode de faux participatif. Les collaborateurs sont consultés sans vraiment être impliqués dans la réflexion. En conséquence, on est confrontés à des problèmes d’engagement dans la mise en œuvre de la décision.

L’intelligence collective comme levier de robustesse dans la décision

Dans un contexte où le changement s’accélère et les certitudes s’amenuisent, la notion de décision robuste prend tout son sens. Robuste signifie que les décisions sont viables, durables et désirables. Et c’est précisément là que l’intelligence collective devient un levier essentiel :

La viabilité : sortir de la fiction décisionnelle

Trop souvent, les décisions sont conçues dans une sorte de tour d’ivoire, déconnectée des réalités terrain. Sous l’effet des biais cognitifs, on imagine des scénarios parfaits.. qui se transforment ensuite en cauchemar dans l’exécution, car la décision est tout simplement hors sol.

Une décision viable, c’est une décision que l’on peut réellement mettre en œuvre. Et pour garantir cette viabilité, il est indispensable d’impliquer ceux qui sont chargés de l’appliquer, dès la phase de conception. Il s’agit de personnes qui vont exécuter la future décision (fonctions opérationnelles) et de ceux qui seront directement ou indirectement impactés (fonctions support type RH, juridique, finances).

La durabilité : ralentir l’obsolescence décisionnelle

Toutes les décisions, en particulier sur des sujets complexes, sont vouées à devenir obsolètes un jour ou l’autre. Aucune organisation ne conserve éternellement la même stratégie ou la même organisation. Il faut innover sans cesse.

Mais moins une décision est co-construite, plus elle risque de devenir obsolète rapidement. Inversement, plus elle intègre la diversité des points de vue, plus elle a de chances de résister dans le temps.

Pourquoi ? Parce que l’intelligence collective permet de réunir autour de la table toutes les parties prenantes concernées. C’est en trouvant un point d’équilibre entre toutes les contraintes exprimées que la décision devient plus stable, plus solide… donc plus durable.

La désirabilité : susciter l’engagement

Une décision peut être techniquement brillante, mais si elle ne génère ni engagement, ni motivation, elle risque fortement d’échouer. Une décision n’est vraiment bonne que si les personnes concernées ont envie de la porter, de la faire vivre.

L’intelligence collective agit ici comme un vecteur d’engagement : elle permet non seulement d’élaborer des décisions plus justes mais aussi de mobiliser collectivement autour de leur mise en œuvre.

Il n’est plus nécessaire de conduire le changement après avoir décidé puisqu’on va co-construire le changement en mode intelligence collective avant de décider.

[Lire aussi – Les 6 meilleurs exemples d’intelligence collective en entreprise]

Outils et pratiques pour exceller dans les décisions collectives

Lorsqu’on cherche à faire un véritable saut qualitatif dans la manière de prendre des décisions complexes, notamment à fort enjeu stratégique, il existe 4 pratiques clés qui permettent de structurer une démarche d’intelligence collective efficace :

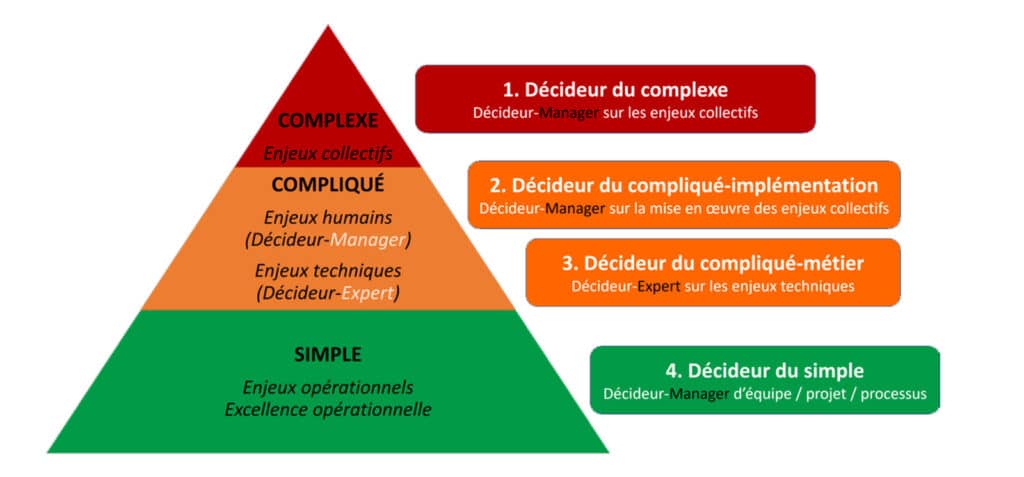

1- Identifier les différents profils de décideurs

Il est essentiel de sortir de l’idée simpliste selon laquelle une personne égale un décideur. En réalité, nous sommes tous plusieurs décideurs en même temps et nous devons nous adapter au contexte :

- Le décideur expert : solutions techniques précises liées à une expertise métier. Sa mission est d’appuyer les 3 décideurs managers ci-dessous.

- Le décideur opérationnel : décisions rapides, alignées sur des objectifs SMART (décideur du quoi, courir le plus vite possible).

- Le décideur participatif : recherche l’adhésion autour de ses décisions pour les mettre en œuvre plus facilement (décideur du comment, courir le plus confortablement possible).

- L’architecte des décisions complexes : hybrider les idées pour trouver un point d’équilibre entre les contraintes exprimées par les parties prenantes parce que tout le monde sait ce qu’il faut faire, mais personne ne le sait avec certitude (enjeux collectifs, complexité). L’architecte est le décideur du pourquoi : courir dans la bonne direction.

2- Cartographier les parties prenantes en amont

Qui sera impactant et impacté par la décision à venir ?

Cette analyse fine des parties prenantes permet de co-construire avec les bonnes personnes, garantes de la pertinence et de l’acceptabilité de la décision.

3- Utiliser les bons outils de co-construction

Une fois les parties prenantes identifiées, il s’agit de mobiliser des méthodes et outils d’intelligence collective adaptés :

- Co-développement stratégique ou opérationnel (méthode Synergy4)

- Forum ouvert

- World café

- Plateformes collaboratives

- Etc.

Ces outils permettent de faire émerger des idées, des tensions, des compromis et surtout de construire une décision hybride, nourrie de la réalité du terrain et des visions stratégiques.

4- Le leader parle en dernier

Parler en dernier permet de créer un espace de parole ouvert et une posture d’écoute profonde.

S’exprimer trop tôt influence inconsciemment les contributions des autres. C’est aussi un levier puissant pour favoriser la responsabilisation et la qualité des échanges.

Changer de posture managériale : entre intentions et effets réels

Il faut bien comprendre que nous sommes ici, dans le champ de l’innovation managériale.

Comme évoqué plus haut, dans les 4 types de décideurs, l’architecte des décisions complexes représente environ 5% des décisions. Mais ce sont les plus sensibles : stratégie, transformation, performance collective… Là où l’erreur peut coûter cher.

Et pour ces décisions-là, il faut activer une boîte à outils spécifique : écoute, humilité, bienveillance et surtout une posture de facilitateur. Ce sont des réflexes radicalement opposés à ceux que l’on adopte spontanément.

Un exemple marquant

Lors d’un sondage en formation :

- 100% des participants se déclarent « humbles et bienveillants »

- Mais ces mêmes participants sont capables d’identifier des personnes malveillantes et prétentieuses dans leur entourage proche.

Ce paradoxe révèle un angle mort dans les comportements managériaux : une différence notable entre l’intention perçue et l’effet réel. Beaucoup pensent faire preuve d’écoute et de bienveillance, sans se rendre compte qu’il leur reste beaucoup de progrès à faire.

Face à cela, il ne s’agit pas de compter sur une transformation comportementale instantanée ou théorique, mais de s’appuyer sur des pratiques concrètes et structurantes.

« Parler en dernier » ou « ouvrir une séance par un tour de table de questions » transforment profondément les dynamiques.

👉 Découvrez d’autres bonnes pratiques d’experts pour vous inspirer davantage !

🚀 Et pour faire de votre démarche d’intelligence collective un succès pour vos prises de décision, découvrez notre guide pratique et lancez-vous avec succès !